|

Le projet original Small is Beautiful (SIB) est lancé en 2004 avec pour objectif d’aider les Tuvaluens à survivre en tant que nation, en leur permettant, si possible, de rester sur la terre de leurs ancêtres. Le projet original Small is Beautiful (SIB) est lancé en 2004 avec pour objectif d’aider les Tuvaluens à survivre en tant que nation, en leur permettant, si possible, de rester sur la terre de leurs ancêtres.

Pour inciter à une action concertée et concomitante des politiques, des décideurs, des citoyens, de tous les acteurs à Tuvalu et ailleurs, nous avons opté pour une approche positive et à double « détente », une opération de communication axée sur un projet fédérateur, concret, utile, relayé par une campagne d'envergure : aider l’archipel à devenir, avant sa disparition annoncée, une nation exemplaire dans les grands domaines du développement durable en harmonie avec l’écosystème, un modèle reproductible ; une manière pour Tuvalu de laisser une trace positive dans l’Univers.

“Small is Beautiful” entend contribuer :

- au ralentissement des émissions de gaz à effet de serre et au respect des autres domaines du développement durable (en médiatisant les éléments du programme « Small is Beautiful » et en participant aux campagnes pour l’application des directives globales et pour l’éducation à de nouveaux réflexes individuels)

- à la recherche de solutions d’adaptabilité sur place

- et, le pire devant être envisagé : à la recherche de terres d’asile où recréer la nation de Tuvalu et à l’appui aux modalités de mise en œuvre du statut de réfugié environnemental/climatique.

L’objectif ultime : initier un mouvement actif au niveau global dont les retombées représenteront autant d’outils pour la sauvegarde de notre environnement, autant d’espoirs d’une solution pour tous.

"Small is Beautiful" est l'une des Actions Remarquables de la Décennie de l'Education au Développement Durable de l'Unesco

L’idée est de partir de Tuvalu, exemplaire à plusieurs titres : plus petite nation du monde, première en ligne de mire sur le front des changements climatiques, nation la plus respectueuse des droits de l’homme, pour développer un programme d’action constructif, reproductible, et susceptible de trouver l’écho médiatique nécessaire.

Tuvalu par sa taille et son peu d’élévation est un exemple de vulnérabilité. Mais ce pays est aussi, du fait de ses dimensions, de ses habitudes de consommation récentes, de sa relation traditionnelle à la nature, le candidat parfait pour devenir le premier pays fonctionnant totalement dans le respect de l’environnement, la vitrine environnementale de la planète, un modèle exportable. Tuvalu par sa taille et son peu d’élévation est un exemple de vulnérabilité. Mais ce pays est aussi, du fait de ses dimensions, de ses habitudes de consommation récentes, de sa relation traditionnelle à la nature, le candidat parfait pour devenir le premier pays fonctionnant totalement dans le respect de l’environnement, la vitrine environnementale de la planète, un modèle exportable.

Une manière pour cette nouvelle Atlantide de laisser une trace positive sur notre planète.

2 objectifs primordiaux sont visés au niveau global :

- entraînement d’une action exponentielle par le développement d’actions analogues au-delà de Tuvalu par, d’abord, la communication régulière sur les actions mises en place, puis par la reproduction du modèle réalisé, avec le know-how acquis par et à Tuvalu. Il peut s’agir de reproduction intégrale dans des communautés similaires, comme les autres petits états insulaires, ou l’adaptation de réalisations innovantes dans un ou plusieurs domaines d’intervention à d’autres types de territoires, de communautés.

NOTE : L’idée d’un exemple encore plus petit à l’attention de la population tuvaluenne, née pendant l’étude sur les énergies renouvelables (été 2005) se concrétisera en 2006 avec l’installation d’énergies renouvelables sur l’ilôt d’Amatuku, le micro modèle. Le gouvernement Tuvaluen et particulièrement le Ministère de l’Energie et des Transports, s’est engagé par écrit à soutenir l’action. Un accord a été signé avec TMTI l’institut résidant sur l’ilôt.

- participation à la prise de conscience, par le plus grand nombre, du problème de Tuvalu et de notre impact individuel au phénomène global du réchauffement climatique, et incitation à l’action individuelle.

Créer un tel modèle de « santé » environnementale et d’auto-suffisance énergétique serait certes un exemple des plus positifs pour le reste du monde, mais ceci permettrait également de régler les problèmes urgents de déchets et d’énergie à Tuvalu.

Faire de Tuvalu un exemple de nation respectueuse de l’environnement signifie intervenir dans chacun des grands domaines répondant aux exigences de protection de la nature, du développement durable en harmonie avec l’écosystème. Faire de Tuvalu un exemple de nation respectueuse de l’environnement signifie intervenir dans chacun des grands domaines répondant aux exigences de protection de la nature, du développement durable en harmonie avec l’écosystème.

Le développement puis la mise en place de chacun de ces aspects seront menés parallèlement. Les études et la mise en œuvre demanderont la participation de nombreux spécialistes, de nombreux professionnels, investisseurs ou donateurs, dans chacun des domaines, mais voici, dans leurs grandes lignes, les axes principaux d’intervention et quelques idées.

Les domaines d’intervention, dans l’ordre d’importance qui peut sembler pertinent pour Tuvalu, en dehors du problème de la montée des eaux :

Eau douce/eau des ménages :

Stockage et gestion de l’eau de pluie

Revoir les installations de désalinisation

Examiner de nouvelles méthodes de purification des eaux tels les Ultra-Violets

exemple : utilisation d’eau de mer et eaux usées pour les toilettes « modernes » ou encore toilettes sèches.

Les déchets :

Nettoyage des décharges sauvages actuelles (cf « Borrow-Pits »). Ce programme pourrait devenir un des projets fédérateurs de la communauté

Négociation avec les exportateurs étrangers pour la reprise des emballages

Application de la Politique des 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler

Tri sélectif des déchets recyclables (pour le moment : compost, quelques cannettes)

Valorisation en méthane des déchets et excréments des porcs.

Responsabilisation des visiteurs, taxe ou reprise des déchets générés (plastique en particulier qui ne pèse pas grand chose et peut être compacté),

Décharge municipale pour le reste, et création d’une décharge supplémentaire pour le sud de l’île capitale.

Energies :

L’idée est bien sûr de s’appuyer sur les ressources locales et de minimiser les coûts.

Au moins 4 types d’énergies alternatives disponibles dans l’archipel seront combinées pour fournir les îles en électricité :

Solaire/vent (1 éolienne ou 2 pour l’île principale)

Biodiesel de coprah/méthane des déchets et des porcs

Mesures de conservation sur les bâtiments existants

Système de transports publics plus efficaces.

NOTE : les 2 bâtiments principaux, l’hôpital et l’immeuble du gouvernement, ont été édifiés depuis 2001 par le Japon et l’Australie, sans « vision » environnementale. Par exemple, les équipes électriques n’ont pas imaginé utiliser l’énergie principale disponible à Tuvalu : le soleil.

La décision prise en Septembre 2005, avec les autorités, de mettre en place un showroom, une vitrine grandeur réelle à l’échelle d’une communauté d’une centaine de personnes, se concrétisera par un micro modèle dont la première étape est la mise en place d’énergies renouvelables. Progressivement seront ainsi installés 2 biodigesteurs, une unité de biodiesel de coprah et les instruments de mesure nécessaires à l’analyse des vents sur le site choisi : l’ilôt d’Amatuku qui abrite l’Ecole de formation des marins. Parallèlement aux mises en place, un programme d’apprentissage et de formation est conduit pour à terme assurer son indépendance technique à Tuvalu.

Air :

Remplacer les générateurs à fuel qui alimentent l’île par du biodiesel (voir plus haut)

Remplacer les véhicules existants par des véhicules hybrides ou à moteurs électriques

Limiter le nombre de voitures par une famille/tribu

Développer le système de bus en une navette, à la demande, comme un taxi

Subventionner en partie le coût de taxis existants et des bus de l’île principale

Remplacer les cyclomoteurs par des mobylettes électriques ou GPL ou mieux , des bicyclettes (l’île mesure

14 km

et population et services sont regroupés sur 5 à

6 km

).

Erosion :

Reconstituer les rives

Etudier les types de végétation adaptables

NOTE : les habitants reconnaissent que le nombre d’habitants et donc de maisons atteint son maximum sur l’île principale. Il serait possible de recommander de ralentir le développement en limitant la construction aux maisons qui en remplacent une autre. La construction devra répondre à des normes techniques précises (par exemple : ventilation/isolation/refroidissement d’eau plutôt que climatisation ou approvisionnement individuel solaire).

Parallèlement à l’action « modèle », un 2e aspect du projet est d’imaginer des solutions palliatives adaptées à l'évolution de la montée des eaux, qu’il s’agisse d’adaptabilité aux lieux et aux circonstances ou d’exil programmé. Parallèlement à l’action « modèle », un 2e aspect du projet est d’imaginer des solutions palliatives adaptées à l'évolution de la montée des eaux, qu’il s’agisse d’adaptabilité aux lieux et aux circonstances ou d’exil programmé.

Il s’agit d’étudier les solutions existantes et d’en imaginer de nouvelles pour s’adapter à l’élévation du niveau de la mer et à la dégradation des phénomènes climatiques. Un habitant propose des digues non pleines. La Hollande pratique les maisons « amphibies », des insulaires allemands construisent des collines artificielles et se calfeutrent derrière murs et portes à l’étanchéité efficace.

Il s’agit aussi d’envisager des solutions de repli en cas de danger imminent de submersion par de violentes vagues, en installant par exemple, des paquebots de croisière pouvant loger les 5000 habitants des 2 îles principales.

Une solution d’adaptabilité passe par le comblement des « borrow-pits » dont les matériaux, « empruntés » en 1942 par la Grande-Bretagne et les USA pour construire leurs pistes d’atterrissage, n’ont jamais été remplacés. Ceci contribuerait à aider au ralentissement des inondations par le sol (et éviterait la tentation de décharges sauvages là où rien d’autre ne peut être édifié ou cultivé).

Et si, malgré les efforts de tous, nous ne parvenions pas à éviter l’exil climatique aux Tuvaluens, il s’agit de proposer des solutions d’asile/d’exil adaptées à la nation de Tuvalu : 26 km2, si possible en plusieurs îles avec océan et lagon, la pêche, sous une forme ou sous une autre, étant partie intégrante de la culture tuvaluenne. Par exemple, les habitants d’une des microscopiques îles de l’archipel de Tuvalu ont acquis il y a quelques années une autre île minuscule de l’Archipel de Fidji. Le financement d’un tel projet doit passer par l’aide internationale.

Un accord avec la Nouvelle-Zélande (le Pacific Access Category) permet à un quotat de 75 tuvaluens par an d'aller travailler en Nouvelle-Zélande. L’Australie demeure farouchement opposée à ce concept.

La prise de conscience de la population tuvaluenne est, bien sûr, la clé de la réussite. Après le film, un second voyage à l’hiver 2004 a permis de sensibiliser la population et d’obtenir son adhésion. La prise de conscience de la population tuvaluenne est, bien sûr, la clé de la réussite. Après le film, un second voyage à l’hiver 2004 a permis de sensibiliser la population et d’obtenir son adhésion.

Le 3e voyage à l’été 2005, avec pour objectif une étude sur les énergies renouvelables à Tuvalu a permis d’avancer dans la même direction. Le gouvernement Tuvaluen et particulièrement le Ministère de l’Energie et des Transports, s’est en effet engagé par écrit pour soutenir l’action.

Les voyages suivants

ont

pour objectif de donner à la population un exemple à taille humaine de l’utilisation et de la maintenant des énergies renouvelables particulièrement

la biomasse. Un

« micro modèle » situé sur un des ilôts du lagon de Funafuti, la capitale, est progressivement mis en place pour former des techniciens et les Tuvaluens en général à ces nouvelles technologies.

A priori, l’exercice qui consiste à vouloir convaincre de modifier des habitudes de confort semble plus aisé avec une population de 11000 personnes, une nation en développement, que celui de mobiliser des millions de personnes en Europe comme pour le Jour de la Terre 1990. Ceci ne signifie pas que le projet se développera plus rapidement. L‘isolement, les distances et le mode de vie tuvaluen sont à prendre en compte. L’action sur place est planifiée sur au moins 10 ans.

Nos sociétés industrielles ont depuis longtemps perdu le contact avec la nature. Pour ces citoyens, le plus long à appréhender est la transformation d’habitudes devenues réflexes en plus d’un siècle.

A Tuvalu, les habitudes ne sont pas encore réflexes. Les Tuvaluens sont toujours proches du peu de nature dont ils disposent et encore empreints d’un bon sens aiguisé. A Tuvalu, les habitudes ne sont pas encore réflexes. Les Tuvaluens sont toujours proches du peu de nature dont ils disposent et encore empreints d’un bon sens aiguisé.

En 2003, très peu de Tuvaluens avaient conscience de la réalité des problèmes auxquels ils sont confrontés. Aujourd’hui, les enquêtes sur place se multipliant, ils sont plus nombreux à comprendre qu’il leur faut agir.

Leur niveau de conscience de l’environnement, avec, ces dernières années, des ateliers d’environnement répétés, dans toutes les couches de la population, est peut-être plus développé que dans nos sociétés.

S’appuyant sur des documents existants, comme les « 50 gestes simples » du jour de la terre 90, il s’agit de réaliser un « mode d’emploi » adapté à la situation spécifique et au mode de communication propre aux Tuvaluens.

La communication sur place est relayée par les rares médias de l’archipel (un mensuel de 4 pages et quelques émissions de radio). Elle se fait surtout par la diffusion des messages sur cd et dvd, la plupart des foyers tuvaluens étant équipés. La communication sur place est relayée par les rares médias de l’archipel (un mensuel de 4 pages et quelques émissions de radio). Elle se fait surtout par la diffusion des messages sur cd et dvd, la plupart des foyers tuvaluens étant équipés.

Elle l’est plus sûrement encore par les communautés, notamment l’Eglise de Tuvalu, qui rassemble 97% des Tuvaluens, par les associations regroupées dans Tango (Tuvalu Association of NGO’s), et par la communication individuelle, un moyen d’échange d’’informations, vitale dans les petites communautés.

L’île principale, une langue de terre de 11 km de long et de souvent moins de 50m de large est rapidement arpentée. Sa surface microscopique est un atout pour ce genre de communication, c’est aussi, malheureusement, une des raisons de la vulnérabilité de Tuvalu. L’île principale, une langue de terre de 11 km de long et de souvent moins de 50m de large est rapidement arpentée. Sa surface microscopique est un atout pour ce genre de communication, c’est aussi, malheureusement, une des raisons de la vulnérabilité de Tuvalu.

A peu près tous les types de média (tv, radio, presse écrite, photos, internet) sont déjà représentés parmi les premiers soutiens au projet, exprimés avant le voyage. La couverture des actions en cours est régulière. A peu près tous les types de média (tv, radio, presse écrite, photos, internet) sont déjà représentés parmi les premiers soutiens au projet, exprimés avant le voyage. La couverture des actions en cours est régulière.

Le voyage de sensibilisation, en novembre/décembre 2004, le voyage d’étude à l’été 2005, ainsi que tous les voyages suivants sont filmés, comme le sont toutes les étapes de la mise en œuvre. Les images sont rendues disponibles pour les médias, pour des actions tant d’information que d’éducation. Ce docu-réalité évolutif sur plusieurs années à vocation à inciter d’autres communautés à s’inspirer de l’exemple et de l’expérience de Tuvalu.

Par ailleurs, les images de Tuvalu étant extrêmement rares, du fait de son isolement, elles ont des chances d’être diffusées plus largement que celles d’un projet identique dans tout autre territoire.

Parallèlement, des actions sont menées avec divers médias, organisations et institutions pour sensibiliser à la problématique de Tuvalu avec pour vecteurs principaux : le climat, les énergies renouvelables, mais aussila culture tuvaluenne (musique, artisanat..) Quelques créations traditionnelles locales, à base de feuilles de bananiers, d’huiles et autres onguents seront fabriquées sur place à partir de modèles réalisés par des artistes reconnus dans ces domaines. Les produits seront diffusés dans le respect du commerce équitable, une autre manière de sensibiliser aux problèmes de Tuvalu tout en lui assurant un revenu complémentaire.

La question du réchauffement climatique est aujourd’hui dans tous les esprits et de nombreuses actions sont d’ores et déjà en place ou en projet par de multiples associations et institutions françaises. Nous soutiendrons toutes les initiatives.

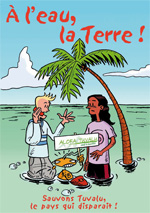

Outre les projections du film qui se poursuivent dans les festivals un peu partout dans le monde, un mailing massif auprès des associations et quelques « coups » médiatiques, avec extraits du film et de nouvelles images d’inondations, nous focalisons notre action, en France, sur une communication auprès des enfants. Outre les projections du film qui se poursuivent dans les festivals un peu partout dans le monde, un mailing massif auprès des associations et quelques « coups » médiatiques, avec extraits du film et de nouvelles images d’inondations, nous focalisons notre action, en France, sur une communication auprès des enfants.

|